Highlight 2023: Dental Innovation Award 2023

Abb. 1: Von links: Po-Chun Tseng, MSc. DDS, PD Dr. Andreas Kessler, Prof. Dr. Peter Rösch, Prof. Dr. Karl-Heinz Kunzelmann, Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel (Vorstand der Stiftung Innovative Zahnmedizin)

Die Stiftung Innovative Zahnmedizin hat ein Kooperationsprojekt “InnoPrintIve” (Acronym für “Innovative Printing Initiative” der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Klinikum der Universität München, der Fakultät für Informatik, Technische Hochschule Augsburg, und der School of Dentistry & Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University, Taiwan, mit dem Dental Innovation Award 2023 in der Kategorie „Innovative Idee/Erfindung“ ausgezeichnet.

Der Preis wird jährlich unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ) vergeben und war in diesem Jahr mit 3000 Euro dotiert.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Prof. Dr. Karl-Heinz Kunzelmann, Po-Chun Tseng, M.Sc. DDS, PD Dr. Andreas Keßler M.Sc. und Prof. Dr. Peter Rösch haben hierbei einen innovativen 3D-Drucker entwickelt. Mit diesem können Kompositwerkstoffe, die für die Anwendung auf Kauflächen zugelassen sind, das erste Mal direkt gedruckt werden.

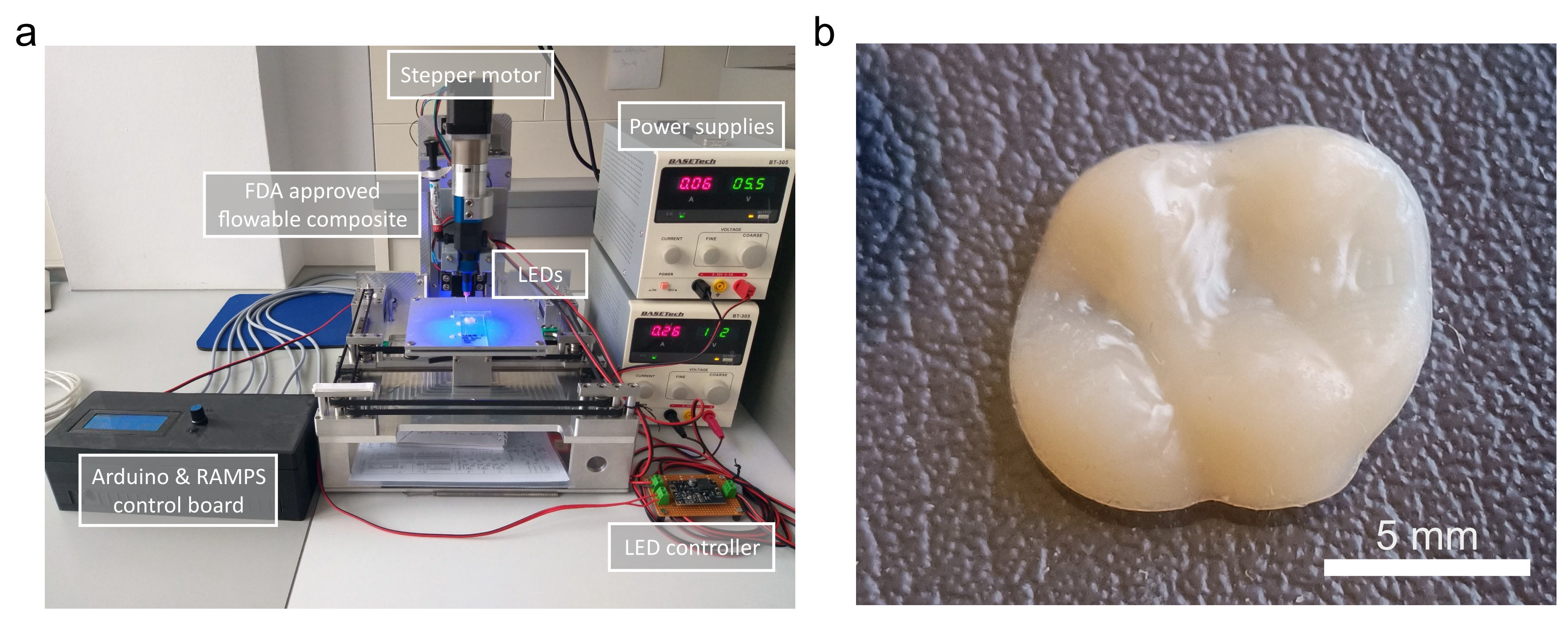

In den letzten 30 Jahren haben sich Komposit-Restaurationen im Seitenzahnbereich etabliert und bewährt. Während es heute Routine ist, einzelne oder wenige Füllungen direkt im Mund herzustellen, ist es für den Patienten und auch den Zahnarzt wesentlich anstrengender, wenn zahlreiche durch Abnutzung zerstörte Zähne rekonstruiert werden müssen. Das Modellieren der anatomischen Form und der korrekten Höhe direkt im Mund erfordert nicht nur nahezu künstlerisches Geschick, sondern nimmt auch relativ viel Zeit in Anspruch. Die Alternative, die Kauflächen im Labor herstellen zu lassen, ist sehr teuer und nicht alle Patienten können sich diese Kosten leisten. Mit dem 3D-Drucker ist es möglich, Füllungen sehr genau (Abweichungen von weniger als 35 µm von der computergenerierten Idealform) außerhalb des Mundes zu drucken. Die Herstellung dieser künstlichen Kauflächen in der Zahnarztpraxis dauert nur 15 bis 20 Minuten. Dabei besteht noch ein zeitliches Optimierungspotential, da es sich bisher um einen Prototypen handelt. Der Drucker basiert weitgehend auf “Open-Source”- oder “Open-Hardware”-Technologien, so dass die Kosten für einen solchen Drucker relativ gering sind, was den 3D-Drucker nicht nur in Industrieländern mit hohem Investitionspotenzial, sondern auch in Ländern mit weniger Ressourcen attraktiv macht.

Das Besondere an dem neu entwickelten 3D-Drucker ist, dass er Kompositmaterialien drucken kann, die mechanisch belastbar sind. Diese Materialeigenschaft wird durch einen hohen Füllgrad der Materialien mit keramischen Füllstoffen erreicht. Nachteilig an diesen guten Eigenschaften ist die hohe Viskosität der Materialien. Die Viskosität kann durch Wärme verringert werden, außerdem hilft mechanische Energie, Wasserstoffbrücken zu lösen. Durch die Kombination von Wärme und Ausnutzung der Thixotropie können die hochviskosen Komposite durch eine sehr dünne Kanüle ausgepresst werden. Die Restaurationen werden Schicht für Schicht aufgetragen und jede Schicht wird während des Druckvorgangs einzeln ausgehärtet. Die fertigen Objekte werden dann mit Hilfe der Dentalklebetechnik auf die Zähne geklebt, um die ursprüngliche Form wiederherzustellen.

Allerdings ist die preisgekrönte Version des 3D-Druckers noch nicht für den klinischen Einsatz geeignet. Es müssen noch zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen vorgenommen werden. Derzeit sind die Forscher auf der Suche nach Partnern, mit denen die weitere Entwicklung gemeinsam durchgeführt werden kann.

Abb. 2: Neuartiger 3D-Drucker und damit hergestellte künstliche Kaufläche aus Kompositwerkstoff. Es handelt sich hier um einen Laboraufbau. Das finale Design wird voraussichtlich ein Volumen von ca. 45 cm x 45 cm x 45 cm nicht überschreiten.

The Innovative Dentistry Foundation has presented the Dental Innovation Award 2023 in the “Innovative Idea/Invention” category to the collaborative project “InnoPrintIve” between the Department of Conservative Dentistry and Periodontology, University Hospital, LMU Munich, the Faculty of Computer Science, Augsburg University of Applied Sciences, and the School of Dentistry & Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University, Taiwan.

The prize is awarded annually under the auspices of the German Society of Conservative Dentistry (DGZ) and this year was endowed with 3000 euros.

The members of the working group, Prof. Dr. Karl-Heinz Kunzelmann, Po-Chun Tseng, M.Sc. DDS, PD Dr. Andreas Keßler M.Sc. und Prof. Dr. Peter Rösch, have developed a 3D-printer that can be used to print composite materials that are approved for use on the occlusal surface of posterior teeth.

Over the last 30 years, composite restorations have become established and proven successful in the posterior region. While today it is routine to produce individual or a few fillings directly in the mouth, it is much more strenuous for the patient and also the dentist if numerous teeth destroyed by wear have to be reconstructed. Modeling the anatomical shape and correct height directly in the mouth not only requires almost artistic skills, but also takes a relatively long time. The alternative of having the occlusal surfaces produced in the laboratory is very expensive and not all patients can afford this cost. With the 3D printer, it is possible to print fillings very accurately (deviations of less than 35 µm from the computer-generated ideal shape) outside the mouth. It takes only 15 - 20 minutes to produce these artificial occlusal surfaces in the dental practice. These times have not yet been optimized and could be significantly reduced. The printer is largely based on “open source” or “open hardware” technologies, so that the costs for a printer of this type are relatively low, making the 3D printer attractive not only in industrialized countries with high investment potential, but also in countries with fewer resources.

The special feature of the newly developed 3D printer is that it can print composite materials that are mechanically resilient. This material property is achieved by filling the materials to a high degree with ceramic fillers. The disadvantage of these good properties is the high viscosity of the materials. The viscosity can be reduced by heat in addition mechanical energy helps to dissolve hydrogen bonds. The combination of heat and utilization of thixotropy means that the highly viscous composites can be pressed out through a very thin cannula. The restorations are applied layer by layer and each layer is individually cured during the printing process. The finished objects are then bonded to the teeth using dental bonding technology to restore the original shape.

However, the award-winning version of the 3D printer is not yet suitable for clinical use. Numerous improvements and optimizations still need to be made. The researchers are currently looking for partners with whom further development can be carried out together.